poop

poop今更聞けない、社会人の基本的マナー。

そんな言葉とそれが伝える空気は、人の知りたいという気持ちを簡単に砕きます。

そんなことも知らないの?

という言葉も同じ。

学校や職場、さらにはSNSなど、私たちが生きるさまざまな場面では、

「知らないこと」を恥と感じ、「知っているふり」をすることが、

賢明なふるまいであるかのように思わされる場面が少なくありません。

でも、それは本当に健全な知のあり方なのでしょうか。

「今さら聞けない」が奪うもの

「今さら聞けない」という言葉は、単にタイミングの問題ではなく、

「知らないと恥ずかしい」という空気を生み出します。

そしてその空気は、私たちから探究心や知る楽しさを簡単に奪っていきます。

本来、知識とは経験や学習の積み重ねに過ぎず、

どのタイミングでどの情報に出会えるかは人それぞれです。

それにもかかわらず、「そんなことも知らないの?」という態度は、

個人の知識の積み重ねのペースを無視して、

一方的な「常識」として他者に押しつける暴力性をはらんでいます。

このような雰囲気のなかでは、

「知らない」と口にすることができなくなり、

知りたいと思うことを、私たちは次第にあきらめてしまいます。

無知の知という出発点

哲学者ソクラテスが語った「無知の知」は、

現代においてもなお私たちの学びの出発点となる重要な概念です。

「自分が知らないということを知っている」——この姿勢があるからこそ、

私たちは新たな問いを持ち、他者から学び、そして変わり続けることができます。

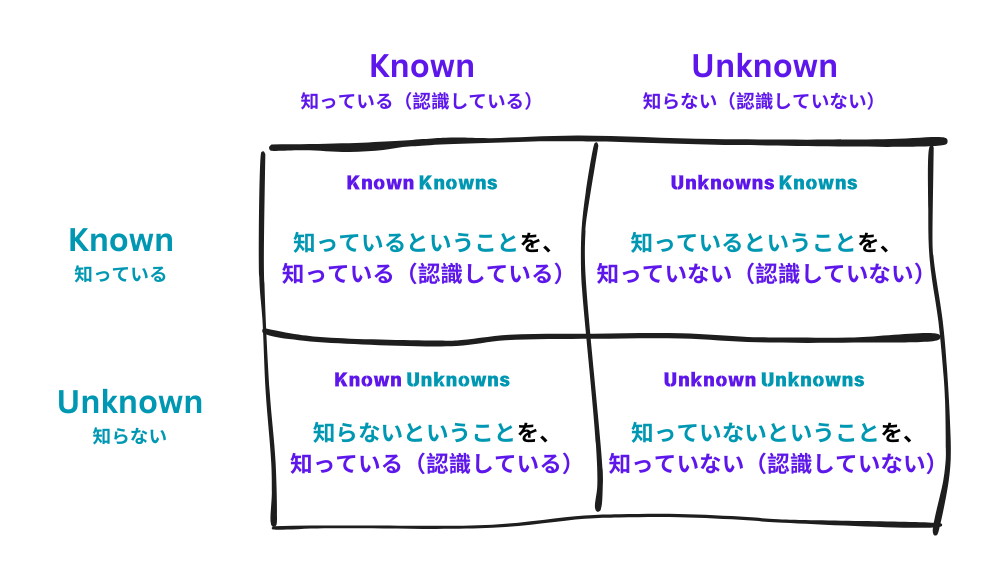

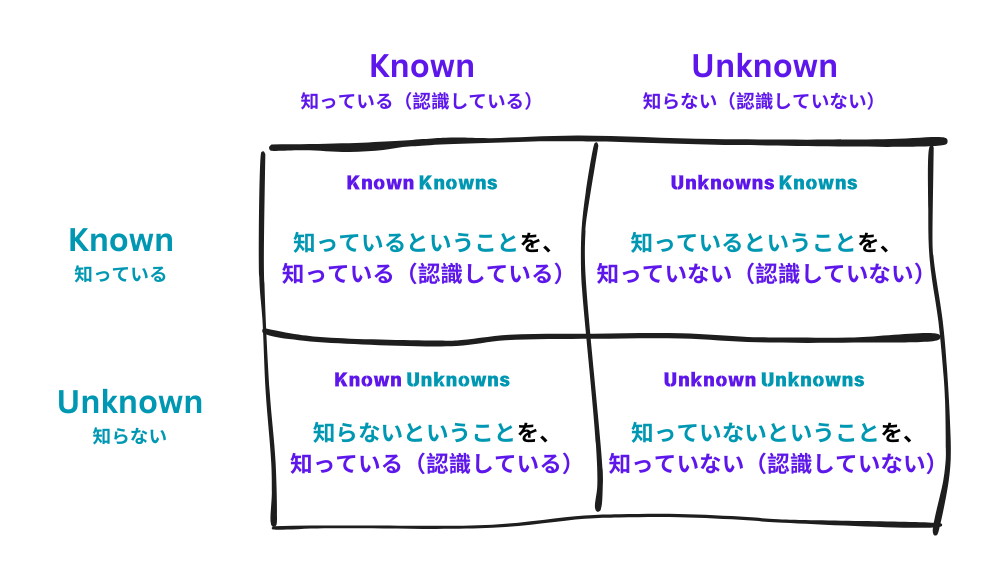

この「無知の知」の考え方と深くつながるのが、

「ジョハリの窓(The Johari Window)」という心理学モデルです。

ジョセフ・ルフト(Joseph Luft)とハリー・インガム(Harry Ingham)によって

1961年に提案されたこの枠組みは、自己理解と他者理解の構造を4つの領域に分類することで、

コミュニケーションや学びのあり方を可視化します(Luft & Ingham, 1961)。

(参考)Luft, J., & Ingham, H. (1961). The johari window. Human relations training news, 5(1), 6-7.

このモデルが示唆するのは、

私たちは、「知らないことを知らない」状態を多く抱えているということです。

そしてその未知領域は、経験や他者との対話によって徐々に開かれていきます。

自らを知るには他者の視点が不可欠であり、

他者に学ぶ姿勢がなければ、そこにアクセスすることはできません。

「今更聞けない」はこの学びの機会も奪ってしまうでしょう。。

私たちはつい、「知っていること」を持って優位に立ちたくなってしまいます。

しかし、実際のところ、世界の多くは「知らないこと」に満ちており、

それを自覚することが学びへの入り口になるはずです。

これは、

「分かっていないことすら分かっていないこと(unknown unknown)」

という、2002年2月12日の米国国防省の記者会見において、

当時の国防長官ドナルド・ラムズフェルドが発言した言葉にも見られます:

DoD News Briefing – Secretary Rumsfeld and Gen. Myers

Presenter: Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld

February 12, 2002 11:30 AM EDT(英語)

Reports that say that something hasn’t happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns — the ones we don’t know we don’t know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter category that tend to be the difficult ones.

(日本語)

何かが“起きていない”という報告には、いつも関心を持っています。というのも、ご存じのとおり、我々には“分かっていると分かっていること”があります。つまり、確実に把握している事象ですね。一方で、“分かっていないと分かっていること”もあります。要するに、何が不明かを認識している状態です。

しかし、最も厄介なのは“分かっていないことすら分かっていないこと”――つまり、我々の認識の外にある未知の存在です。

歴史を振り返ってみても、我が国や他の自由な国々が直面してきた困難の多くは、往々にしてこの“未知の未知”に起因しているのです。」

(出典)News Transcript, United States Department of Defense:2025年7月30日アクセス

ジョハリの窓の象限を活用すると、下の図の右下です。

この、自分が知らないことさえ知らない領域がほとんどだと私は思っています。

世の中には自分が知らないことだらけ、

さらにその知らないと言う認識さえ届かない

知らない世界があると思っています。

ちょっと表現が難しいですね。。

「知っていること」にとらわれないために

「知っている」ということは、ときに自信や誇りをもたらします。

しかしそれが他者を見下す態度につながるとすれば、

知識は人を閉じた存在にしてしまいます。

一方で、「知らない」と認めることには、自由があります。

「知らないので、教えてください」と言える人は、

自らの無知に縛られず、いつでも新しい世界に向かって歩み出すことができるはず。

これは、知識量の勝負ではなく、

「知りたい」という気持ちをどれだけ大切にできるか、

という姿勢の問題だと思います。

私もまだまだですが、そうありたいと思っています。

おわりに

私たちは、自分が思っている以上に、知らないことに囲まれて生きています。

でも、それは決して恥ずべきことではありません。

むしろ、「知らない」と言える正直さや、

そこから学ぼうとする意志こそが、知ることの喜びや、知らないことを認識する謙虚さ、

他者への敬意を育ててくれるのではないでしょうか。

「今さら聞けない」ではなく、

「今だからこそ聞きたい」と言える勇気を。

無知を恐れず、あたらしい学びは始めるために、

と、声を大にして言える人でありたいと思う今日この頃です。